Cet heureux événement assurait la continuité de la branche des Bourbon qui venait d’accéder au trône avec Henri IV et qui allait régner jusqu’à l’abdication de Charles X en 1830

Le nouveau couple royal prolongea son séjour dans la deuxième ville du royaume, le temps nécessaire pour négocier le «traité de Lyon » que le roi signa en 1601 avec Charles Emmanuel de Savoie.

Le prince de Piémont cédait au roi de France les Pays de Valromey et de Gex (avec son fromage bleu), la Bresse (et sa fameuse volaille blanche) et enfin le Bugey (avec son vin rouge) … une association de trois couleurs appelée à un grand avenir !

Plus sérieusement, il convient de préciser que le Rhône était à cette époque, une frontière très difficile à franchir (par un seul pont à péage bien gardé et situé au sud de Lyon, au niveau du village de la Guillotière).

Le fleuve ne marquait pas seulement la limite naturelle orientale de la ville, ni même celle du Comté de Lyon, mais rien moins que celle du royaume de France. Par ce traité de 1601, « Lyon n’était plus une ville frontière ».

Tout cela pourrait bien justifier l’édification de ces trois statues sur la rive gauche du Rhône.

Mais il est certain qu’Henri IV et sa cour n’ont pas dû résider aux Brotteaux.

C’était alors une zone marécageuse, parsemée de bras morts du Rhône (« les lônes ») où végétaient aulnes et peupliers et où paissaient des bovins (le nom de Brotteaux, qui s’écrivait à l’origine avec 1 seul «t», dérive du verbe brouter).

Les aménagements des berges du Rhône, au pied de la digue sur laquelle repose le quai de Serbie, ont préservé un vestige de l’ancienne plaine marécageuse des Brotteaux.

La photographie, que j’ai prise en fin de crue du Rhône, donne une idée du paysage sous l’Ancien Régime.

L’urbanisation de la plaine inondable n’a commencé qu’à la veille de la Révolution, selon le plan établi en 1764 par le peintre et ingénieur Jean-Antoine Morand (1727-1794).

Son projet est décliné en 16 rubriques pertinentes et certaines tout à fait modernes, visant notamment la qualité et la salubrité de l’air, ou encore à « rapprocher les citoyens » en proposant la « forme circulaire » pour l’ensemble de la ville.

Cet objectif est bien souligné sur le plan du génial « ordonnateur » de la ville.

Ainsi centrée sur l’Hôtel de Ville et l’église St Nizier, elle devrait permettre à chaque citoyen de se trouver toujours à une distance inférieure à un rayon du centre administratif et religieux.

C’était alors une zone marécageuse, parsemée de bras morts du Rhône (« les lônes ») où végétaient aulnes et peupliers et où paissaient des bovins (le nom de Brotteaux, qui s’écrivait à l’origine avec 1 seul «t», dérive du verbe brouter).

Les aménagements des berges du Rhône, au pied de la digue sur laquelle repose le quai de Serbie, ont préservé un vestige de l’ancienne plaine marécageuse des Brotteaux.

La photographie, que j’ai prise en fin de crue du Rhône, donne une idée du paysage sous l’Ancien Régime.

L’urbanisation de la plaine inondable n’a commencé qu’à la veille de la Révolution, selon le plan établi en 1764 par le peintre et ingénieur Jean-Antoine Morand (1727-1794).

Son projet est décliné en 16 rubriques pertinentes et certaines tout à fait modernes, visant notamment la qualité et la salubrité de l’air, ou encore à « rapprocher les citoyens » en proposant la « forme circulaire » pour l’ensemble de la ville.

Cet objectif est bien souligné sur le plan du génial « ordonnateur » de la ville.

Ainsi centrée sur l’Hôtel de Ville et l’église St Nizier, elle devrait permettre à chaque citoyen de se trouver toujours à une distance inférieure à un rayon du centre administratif et religieux.

La « ripisylve amont » des « Berges du Rhône », au pied de l’actuel quai de Serbie.

Cette photographie donne une idée de l’aspect de la plaine des Brotteaux avant la construction de la digue que

Morand fit construire à la fin du XVIIIème siècle pour contenir le Rhône dans son lit principal.

Cette photographie donne une idée de l’aspect de la plaine des Brotteaux avant la construction de la digue que

Morand fit construire à la fin du XVIIIème siècle pour contenir le Rhône dans son lit principal.

La démarche de Morand s’inscrit dans l’histoire générale de la ville dont l’expansion s’effectue d’ouest vers l’est, par vagues successives, partant de la rive droite de la Saône où s’étaient implantés les premiers bateliers (le nom de de « Condate » évoque le confluent) et les colons romains sur la colline de Fourvière (« Forum vetus », le « vieux forum » de Trajan).

Puis, au Moyen Age, le « Vieux Lyon » continue à s’étendre progressivement vers l’est, occupant la presqu’île où est implanté l’Hôtel de Ville de la Renaissance.

En vertu du traité obtenu en 1601 par Henri IV, le Rhône n’est plus une limite juridique, mais le fleuve puissant reste encore une limite naturelle que Morand propose de franchir.

Au préalable, celui-ci dut établir, avec l’autorisation royale et à ses frais, un pont en bois sur le Rhône permettant l’accès direct à cette zone marécageuse qui restait enclavée, à l’écart de toutes les voies de communication.

Pendant des siècles, un seul pont de pierres, permettant d’accéder à Lyon depuis la rive gauche, se trouvait établi beaucoup plus au sud, au niveau du faubourg de la Guillotière, où aboutissent les routes du Midi, du Dauphiné et de l’Italie (en bas et à droite sur le plan de Morand).

Puis, au Moyen Age, le « Vieux Lyon » continue à s’étendre progressivement vers l’est, occupant la presqu’île où est implanté l’Hôtel de Ville de la Renaissance.

En vertu du traité obtenu en 1601 par Henri IV, le Rhône n’est plus une limite juridique, mais le fleuve puissant reste encore une limite naturelle que Morand propose de franchir.

Au préalable, celui-ci dut établir, avec l’autorisation royale et à ses frais, un pont en bois sur le Rhône permettant l’accès direct à cette zone marécageuse qui restait enclavée, à l’écart de toutes les voies de communication.

Pendant des siècles, un seul pont de pierres, permettant d’accéder à Lyon depuis la rive gauche, se trouvait établi beaucoup plus au sud, au niveau du faubourg de la Guillotière, où aboutissent les routes du Midi, du Dauphiné et de l’Italie (en bas et à droite sur le plan de Morand).

Puis, il fit construire une digue destinée à limiter l’effet des crues du fleuve sur la plaine des Brotteaux.

A la Révolution, son pont (à péage !) l’a conduit malheureusement à la guillotine.

Cependant, après la mort de Morand, son projet fut repris au XIXème siècle, et mené à son terme en progressant en tache d’huile à partir du pont Morand.

Il aboutit à un quadrillage régulier de rues se croisant à angle droit qui caractérise notre quartier aujourd’hui.

Parmi les voies croisant la rue Sully, il y en a une qui nous ramène encore à Henri IV.

C’est la rue Vendôme, du nom du fils qu’il avait eu avec sa maîtresse et favorite Gabrielle d’Estrées : César de Bourbon, duc de Vendôme.

En son temps, le bon Roi Henri avait remercié les Lyonnais de leur accueil chaleureux en nommant ce fils légitimé gouverneur de la ville de Lyon (de 1607 à 1612).

La rue Vendôme figure parmi les plus longues du quartier des Brotteaux.

Elle traverse, du nord au sud, tout le 6ème arrondissement (quartier des Brotteaux), puis le 3ème arrondissement (quartier de la Part-Dieu) pour aboutir au 7ème arrondissement (quartier de la Guillotière),

à l’endroit exact où un certain Claude Bourgelat avait créé, en 1762, la première école vétérinaire.

Autre petit clin d’oeil dû au hasard de l’histoire : il existe dans la presqu’île, dans le 2ème arrondissement, une rue Henri IV qui croise la rue Bourgelat où se trouvait l’Académie royale d’équitation qu’il dirigeait.

Mais cela est une autre histoire.

A la Révolution, son pont (à péage !) l’a conduit malheureusement à la guillotine.

Cependant, après la mort de Morand, son projet fut repris au XIXème siècle, et mené à son terme en progressant en tache d’huile à partir du pont Morand.

Il aboutit à un quadrillage régulier de rues se croisant à angle droit qui caractérise notre quartier aujourd’hui.

Parmi les voies croisant la rue Sully, il y en a une qui nous ramène encore à Henri IV.

C’est la rue Vendôme, du nom du fils qu’il avait eu avec sa maîtresse et favorite Gabrielle d’Estrées : César de Bourbon, duc de Vendôme.

En son temps, le bon Roi Henri avait remercié les Lyonnais de leur accueil chaleureux en nommant ce fils légitimé gouverneur de la ville de Lyon (de 1607 à 1612).

La rue Vendôme figure parmi les plus longues du quartier des Brotteaux.

Elle traverse, du nord au sud, tout le 6ème arrondissement (quartier des Brotteaux), puis le 3ème arrondissement (quartier de la Part-Dieu) pour aboutir au 7ème arrondissement (quartier de la Guillotière),

à l’endroit exact où un certain Claude Bourgelat avait créé, en 1762, la première école vétérinaire.

Autre petit clin d’oeil dû au hasard de l’histoire : il existe dans la presqu’île, dans le 2ème arrondissement, une rue Henri IV qui croise la rue Bourgelat où se trouvait l’Académie royale d’équitation qu’il dirigeait.

Mais cela est une autre histoire.

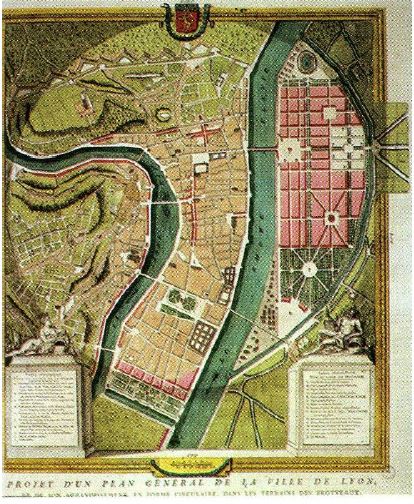

« Projet d’un plan général de la ville de Lyon » établi par Jean-Antoine Morand en 1764.

Repérer le quartier des Brotteaux, teinté en rose, en haut à droite du plan, sur la rive gauche du Rhône.

Noter le pont (en rose) que fit construire Morand en 1774 pour relier la ville à la plaine des Brotteaux.

Repérer le quartier des Brotteaux, teinté en rose, en haut à droite du plan, sur la rive gauche du Rhône.

Noter le pont (en rose) que fit construire Morand en 1774 pour relier la ville à la plaine des Brotteaux.